2025 CPX Practicum x SMUG Stephen Bird Masterclass 分享

- Dr. M

- Oct 4, 2025

- 6 min read

九月份這趟歐洲行程的起點,其實是幾年前在台大外訓時,聽到莊醫師推薦一個歐洲的組織。2024 年他們在米蘭辦活動,當時沒能成行;今年改在瑞士 Basel,也剛好有跟運動員相關的主題,我的時間也配合得上,所以就把這趟歐洲之行排了進來。這篇文章想分別分享這兩個會議的一些心得與觀察。

2025 CPX Practicum Basel

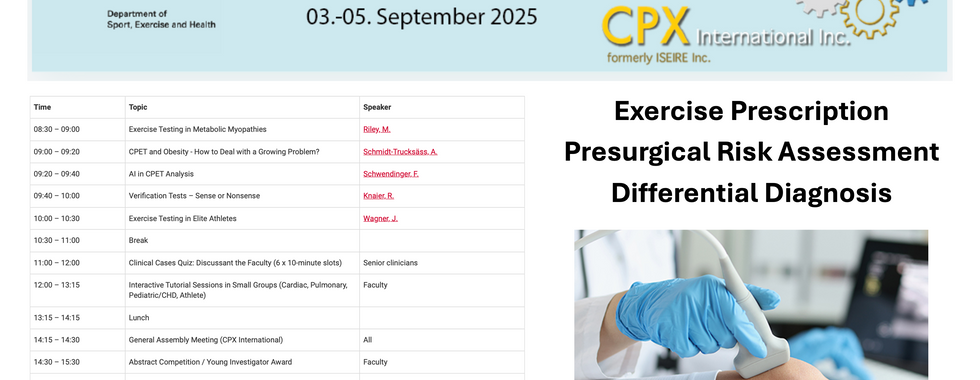

這是一個以「心肺運動測試」為核心的會議。如果對 CPET(Cardiopulmonary Exercise Testing)有興趣,也可以回頭看看我之前寫過的幾篇文章。這次會議為期三天,內容從最基礎的運動生理學、到實際如何操作心肺運動測試、最後再延伸到各種不同特殊族群的運動測試與數據解讀,涉獵算是相當完整。

這個 CPX 組織是以歐洲為主的社群,每年都會辦相關工作坊。今年剛好是第 30 屆,在瑞士 Basel 舉行。比較值得注意的是,現場多數講者與與會醫師並不是復健科背景,這可能也跟歐洲醫療體系的設計有關:在那邊復健科並不總是獨立成系,很多時候是歸在神經內科底下、以神經疾病復健為主;各專科醫師本身就會了解其疾病後續的復健內容。所以會中看到的專業分布,以心臟內科、胸腔內科為主,也有小兒科醫師參與。對於小兒相關的疾病,小兒科的基礎知識確實更能接上臨床實務。

雖然這個會議主題是心肺運動測試,但跟復健直接相關的內容著墨不多,只有在談 ERAS(術後加速康復) 的時候,帶到一小段術前復健的重要性,其他大多還是圍繞在測試、數據、與內科面向。會議有趣的地方是他加入了實際操作的 Demo 環節並且及時地做解讀和大家討論有沒有什麼問題。

回到台灣的情境:心肺復健的訓練主要是在住院醫師時期由復健科來進行。復健科會做 CPET,並根據結果開立運動處方。不過就各種心臟與肺臟疾病的病理生理學理解深度來說,復健科當然不會比心臟內科或胸腔內科更深入。參加完這個會議之後,我更強烈感受到:如果我們要把 CPET 的其中一個重要適應症——鑑別診斷——做得紮實,由復健科醫師單獨承擔會有一定難度,也比較難把價值發揮到極致。或許更好的模式是:由胸腔或心臟內科醫師主導執行 CPET,產出診斷向的結論,再把結果交給復健科醫師擬定運動處方,這樣專業分工會更到位。

我自己在心肺測試這塊,長期以來是偏向「做測試 → 依據結果擬處方 → 交由治療師執行」。坦白說,對最基礎的病理生理機轉沒有花太多篇幅深入鑽研。這次也提醒自己要把底層概念補齊。分享幾個我覺得值得再加強、但平常容易忽略的關鍵詞:

Constant workload

O₂ kinetics(Tau kinetics)

Critical power

W’

這些概念都跟我們解讀 CPET 的細節緊密相連,實務或許不常用,但在一些研究的情境下還是有它的價值。

當然國際會議都少不了一些 Social 的環節,CPX 這個會議也不例外,第一天結束會有簡單的 Welcome social 而第二天則是有安排晚餐。順便偷渡一下 Basel 的照片,我覺得是一個小城市,老實說有一點小無聊。

SMUG Stephen Bird Masterclass

超音波一直是我最感興趣的主題之一。從診斷到超音波導引的治療,都是我日常門診最常執行的醫療處置。SMUG(Sports Medicine Ultrasound Group) 是英國的一個組織,由兩位物理治療師發起,常常會邀請重量級講者開課。2023 年他們請 Dr. Carles Pedret 來講授時我就去上過。雖然名稱與運動醫學綁得很緊,但實際上課程內容並不只限於運動員,因為超音波在一般民眾的臨床需求也很高。

這次邀請到的是澳洲的超音波掃描技師 Steven Bird,台灣的朋友應該不陌生,他先前也曾在台灣的疼痛醫學會授課,我自己也上過他的線上課。讓我印象深刻的一點是:他是第一位我聽到、在公開場合直接說出「超音波對 TFCC(三角纖維軟骨)診斷力不足」的專家——這點後來 Martinoli 也有呼應。

這次 Masterclass 總共兩天。剛好時間卡在瑞士心肺運動會議之前,我就先回英國倫敦——之前念碩士、我也很喜歡的城市——把這堂課補起來。內容涵蓋全身上下幾乎所有關節,但很有趣的是 唯獨沒有膝蓋。為什麼這麼重要的關節不教?Bird 的看法是:膝關節很多關鍵結構 不適合用超音波 評估,應該交給 MRI;他也談到自己的 「Black Box」清單,指的是那些用超音波診斷上「能力有限/效果不佳」的領域。

這裡也附上課程的重點與我的體會。我覺得上完最大的感想是:很多人會說「科學的盡頭是玄學」,但其實我們常常還沒走到「盡頭」,就太快用直覺去解讀。很多影像上的表現,我們不一定真的理解,或者其實被描述錯誤了。

舉一個例子:近幾年我們常做骨內注射或處理骨性病灶,超音波下常看到骨表面不平整(cortical irregularity)。但這一定是病灶嗎?或者它其實是某種「正常生理適應」?Bird 這裡提出 synovial herniation pit 的概念——原本出自髖關節,他把這概念延伸到肩關節。簡單說,如果骨表面不平整發生在接骨點與軟骨之間,它未必是病灶;可能只是滑膜或關節囊附著在肱骨頭的那個位置,長期拉扯後的結果。很多時候,大家會把這種狀況與 PASTA lesion 混為一談,這就容易誤判。

這次課程也有實作,但和台灣習慣的超音波課很不一樣。台灣通常是分組、有帶教、掃描任務清楚;這邊則比較像是「大堂課結束 → 大家自己去找機器與標準病人掃描」,沒有很明確的分組或指定指導者。從學習效率的角度,我覺得台灣的課程更完整,體驗也更好;不過這裡的彈性很高,想掃什麼就能直接去練。其中一個小亮點是:我在現場試用了 Samsung 的超音波,影像品質讓我蠻驚艷的,但在台灣似乎還是小眾。

整體來說,我會把 Steven Bird 的課形容成「中性但很實用」:相較於 Martinoli 的細膩程度稍微少一點,但加入了更多臨床診斷細節與流行病學脈絡。下面我也整理了我上過多數課程的一個小總結(包含台灣增生療法醫學會、超音波醫學會、香港的 HKIMM 或 Stanley 的課程等),作為自己與同好參考。

我目前最推薦的起手式仍是 Martinoli 或 Steven Bird 的課:兩者都很紮實、不太會遇到「台上說得頭頭是道、但自己掃不出來」的落差。北護張凱閔教授籌辦的課也很棒,只是兩天要塞進這麼多內容,難免會有點「太豐富、來不及消化」。

最後也補充 Bird 所提到的 Black Box(超音波盲點) 列表,這些結構多半位置較深、纖維走向與探頭角度接近垂直,介面不好,影像判讀限制多——因此若目標是做「結構完整性」的診斷,MRI 會更理想:

手腕的三角纖維

膝蓋的半月板與前十字韌帶、以及膝關節後外側結構

髖關節與肩關節的關節唇

這也回到老話一句:超音波很有價值、也有很多優勢,但不是萬能替代。若是要做結構性診斷,前提就是你得看得夠清楚;若是導引注射,對影像的要求就會是另一種標準。最後同場加映一下,這次 SMUG 準備的食物真的讚,午餐很好吃,而且上課地點就是在 English Rugby 的 VIP Lounge,可以順便體驗一下有錢的生活。

總結

無論是會議還是工作坊,我都很推薦——尤其是 CPX Practicum,我認為只要有在做運動測試,這個會議應該要去一次,它能讓你把 CPET 的整體地貌看得更清楚。Stephen Bird 的課同樣精彩,臨床導向、觀念踏實,也再次提醒我們:影像不是全部;該交給 MRI 的時候,就不要硬用超音波硬解。未來如果有機會,也很希望能再次邀請他來台灣分享。

Dr. M 我們下次見!

Comments