五年一瞬 台北榮總

- Dr. M

- Oct 3, 2025

- 5 min read

由於個人生涯規劃關係,目前已經正式離開台北榮總復健部這個大家庭,剛好正式升任主治醫師已經一年多了。雖然在許多方面仍覺得自己不夠成熟,但依照慣例,還是想花點時間回顧這一年走過的歷程,整理自己做了哪些事,以及一些小小心得。

主治醫師的工作內容

主治醫師與住院醫師最大的不同,大概就在於「責任」。過去住院醫師時期多半是協助,主治醫師則幾乎所有事情都得自己扛起來。

病人照護

老實說,這部分我仰賴住院醫師相當多,也非常感謝學弟妹們這一年來的協助。我的日常大概就是過去病房晃一圈、打個招呼,確認病人有沒有新的狀況,其他細節大多交由住院醫師處理。這樣說來,自己其實算是一個「做到最低標準」的主治醫師。

超音波檢查與注射

獨立操作超音波檢查,是主治醫師業務中我最喜歡的部分之一,也覺得非常有趣。這一年大約完成了 1200 例超音波檢查與 900 例注射。其中也遇到不少特別案例,尤其要感謝手外科主任經常轉介一些有挑戰性的病例,讓我有機會做神經掃描與追蹤。

至於注射部分,住院醫師時期大多是單純的葡萄糖水注射,升任主治後才逐漸開始接觸比較高價的治療,像是 PRP。但自己在這方面仍算保守,累積的案例數量不多,有點可惜,未來需要持續積累更多的經驗。我個人不太習慣主動跟病人談「療程」,但透過與其他醫師的交流發現,治療往往不是一次就能解決的事。我目前的溝通方式是:

進步 30-80% → 可以考慮繼續治療,應該還有進步空間

小於 30% → 要重新檢視診斷或藥劑是否合適

大於 80% → 可以暫緩,搭配復健或時間修復即可

臨床中會遇到各式各樣的病人,這讓我體會到醫療並不只是科學,更包含了人文與溝通。整體性的評估和對話,是我覺得最重要的價值。

心肺檢測

心肺一直是我很有興趣的領域。雖然我能操作檢測設備,但必須承認,對基礎生理學與疾病鑑別診斷仍有明顯不足。雖然知道需要補強,但臨床事務繁忙,常常心有餘而力不足。這部分很感謝心肺組治療師們的協助,他們可以說是最大的功臣,也是離開榮總最捨不得的一塊之一。

肌肉電生理檢查

雖然肌電圖檢查在臨床診斷的角色逐漸式微,但我認為它背後的診斷邏輯仍然非常重要。對於一些周邊神經病變的個案,肌電圖能有效縮小需要檢查的範圍,對臨床判斷很有幫助。

門診

雖然住院醫師時期也有住院醫師門診,但成為主治醫師後的門診壓力與責任完全不同。

復健科的病人往往需要更多解釋與說明,因此看診速度不容易快起來。目前為止我的感想:

4 小時門診 → 約 30 位病人 是健保體制下可以維繫最低品質的人數

若再加上注射,必須縮短溝通時間或加快動作,否則很容易延診。

教學活動

教學是主治醫師的重要責任,但和住院醫師時期相比,主治醫師要同時兼顧業務與教學,確實辛苦許多。疫情後,線上讀書會成為主流,但大家投入的程度也參差不齊。教學應該是雙向的,若住院醫師缺乏學習意願,主治醫師的教學動力也會跟著消磨。這一年下來,我對於目前醫院的教學氛圍有不少感慨,和自己當年當住院醫師時的情況確實不同。

其他經歷與活動

醫院的生活偶爾會有一些任務出現,這也是醫院和診所間很大的不同,診所除了負責人或老闆以外就是專心看診,但醫院會有一些科部的行政事務需要協助。

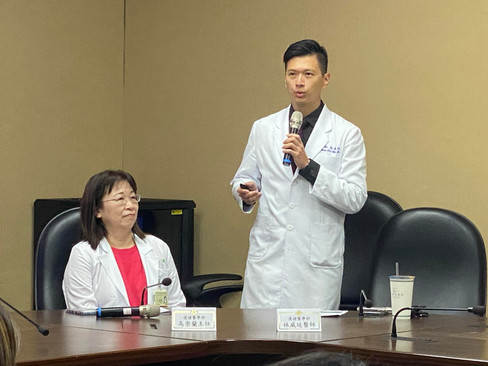

院內記者會

升任不久後,參與了腦震盪相關的記者會。透過這次經驗深刻感受到媒體的影響力,也意外讓不少病人因新聞報導而前來就診。

隨隊支援

住院醫師時期也曾隨隊,但主治醫師隨隊有額外的考量,例如停診、找同事支援病人等。不過隨隊經驗依舊寶貴,無論是決策、溝通或團隊合作,都能獲得新的學習。這一年支援了國女足與台中藍鯨,也參與了一些國際賽事的場邊防護,包含棒球與羽球,甚至協助世壯運的比賽。

外院進修

剛升任時曾到雙和醫院學習 Fluoroguided injection(X 光導引注射),對脊椎疼痛治療幫助很大。之後也順利考取 WIP 的 CIPS 與 FIPP 雙證照,偷偷炫耀一下,也可能是全球最年輕同時擁有的人。雖然後來因場地問題沒能持續在院內使用,但仍是相當珍貴的經驗。

研討會與進修

這一年幾乎都是自費參與會議,包含:

日本震波治療會議

Martinoli 超音波課程

IOC 隊醫訓練

Stephen Bird 超音波課程

CPX 心肺研討會

國內研討會更是不計其數。進入臨床後的困難往往不是單純的「實證問題」,更常需要的是實際經驗的傳承與交流。此外,也完成幾個重要認證:

IOC Sports Medicine Diploma(或許是台灣第一人)

疼痛專科醫師考試

WIP CIPS/FIPP 雙證照(可能是全球最年輕同時擁有者)

擔任講師

主治醫師後,感謝學長的賞識讓我開始有機會在國際會議、工作坊中授課。雖然經驗有限,但努力以主題研究來補足。每一次的報告與教學,都是一次反思與自我檢視,也提醒自己要持續累積更多臨床經驗,才能超越文獻整理,真正分享自己的心得。

學會與協會參與

除了自己的協會 TISHI,這一年我也更深入參與了 台灣疼痛醫學會與運動醫學學會。

TISHI:舉辦了史上最大型活動,雖然壓力與成本龐大,但透過合作也累積了寶貴經驗,並與國家運科中心建立更緊密的合作。

疼痛醫學會:是一個資源豐富且高效的學會,活動辦得非常專業,值得推薦。

運動醫學學會:這是我最有興趣的領域,透過參與,不僅認識不同醫院的同好,也有幸到日本職棒主場參觀,並在春骨與骨科醫師交流,經驗難能可貴。接下來將以副秘書長的身份持續耕耘。

心得

原以為當上主治後會有更多彈性發展院外生活,但實際上比住院醫師更忙。下班幾乎脫力,連運動習慣都難以維持。這一年寫部落格文章的頻率也大幅下降,未來希望能善用 AI 工具,提升效率,繼續保持知識更新。我或許不是最頂尖的醫師,但也不算平庸。這一年,我很努力地投入臨床工作,但研究產出幾乎為零,也深刻體會到沒有研究助理與完整計畫,醫師很難兼顧臨床與研究。這讓我更加敬佩能同時兼顧四大任務(行政、教學、臨床、研究)的醫學中心醫師。

同時,我也更清楚自己真正有興趣的領域。特別是在心肺領域,參加 Basel 研討會後更確信,或許心肺測試的最佳執行者應該是內科醫師,而復健科醫師則可以在結果基礎上,設計更合適的復健處方。

這一年我也學會調整自己對治療效果的期待——從一開始的自責,到現在能接受醫師並非萬能。治療很多時候需要跨專業合作,醫師的角色在於提供判斷與方向,而不是單打獨鬥。最重要的心得是:只要保持客觀與同理心,詳細溝通並讓病人理解治療規劃,即使效果不如預期,病人也大多願意繼續信任並配合治療。

總結

這一年在榮總的主治醫師生涯,我收穫良多,衷心感謝科部師長、同事與學弟妹的幫忙,更感謝院方給予舞台。雖然因生涯規劃將暫別榮總,但未來仍會以醫師身份繼續努力,也請大家多多指教!

十月份門診資訊請洽嘉德良醫診所,十一月份會再次回歸醫院體系,敬請期待!

Comments